Wärmeschutz löst alte und neue Versprechen von Wohnhygiene und Klimaschutz ein, senkt den Heizenergiebedarf und ermöglicht damit den Übergang zu den erneuerbaren Energien in der Gebäudeheizung. Heute sind wir auf der Zielgeraden angekommen und genießen dort Wahlfreiheit bei den baulichen Konzepten. Wie steht es da um das Verhältnis von erneuerbaren Energien und Wärmedämmung?

Wärmeschutz ist die Voraussetzung, um erneuerbare Energien erfolgreich einsetzen zu können: Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA brachte schon 2005 auf den Punkt, was die AGORA-Studie nun – 13 Jahre später – auch für Deutschland bestätigt. Der Primärenergieverbrauch muss in den Industrieländern um den Faktor 3 auf 2.000 Watt pro Person im Jahr sinken, von denen nur noch 500 Watt fossil gedeckt werden können, entsprechend einer Tonne CO2-Ausstoß pro Person und Jahr, so die Ergebnisse der damaligen EMPA-Studie. Die Energieeffizienz hat demnach zentrale Bedeutung. Denn sie liefert bis 2050 die nötige Reduktion auf 2.000 Watt pro Person. Diese Ziele zu erreichen erfordert in beiden Studien einen niedrigen Nutzwärmebedarf für die Heizung unter 30 kWh/(m²*a), was der aktuell zweithöchsten Energieeffizienzklasse von Häusern ("A") entspricht.

Beide Maßnahmen sparen viel Energie ein, in Kombination können jedoch die größten Einsparungen erreicht werden. Dabei ist es sinnvoll, zuerst die Fassade zu Dämmen und so im ersten Schritt den gesamten Heizenergiebedarf für das Haus zu senken. In einem zweiten Schritt kann dann die Heizanlage ausgetauscht und gleichzeitig an den gesunkenen Bedarf angepasst werden. Eine Überdimensionierung der Heizung wird vermieden. Oft kann der geringe Energiebedarf auch durch erneuerbare Energien (Solar, Wärmepumpe) gedeckt werden.

Statt Arbeitsteilung zwischen Effizienz und erneuerbaren Energien wird hierzulande eine Konkurrenz gepflegt und auf dekarbonisierten Strom im Überfluss gehofft. Solare Modellprojekte sollen etwa das "(...) Primat der Wärmedämmung schnell auf ein angemessenes Maß reduzieren", wie in einer aktuellen Studie der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen zu lesen ist. Bei hohem Heizenergieverbrauch verpuffen allerdings die erneuerbaren Energien im Gebäudesektor. Das zeigt ein Blick auf die verfügbaren Potenziale:

1. Biomasse aus Holz und Feldpflanzenanbau steht in Deutschland nur begrenzt zur Verfügung. Im Gebäudesektor deckt sie nicht einmal den für 2050 ermittelten "nichtdämmbaren" Verbrauchssockel von 134 TWh/a, so eine Analyse der BEUTH-Hochschule und des ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.

2. Die Solarthermie begann um 1975 mit dem Solarkollektor für die Brauchwarmwasserbereitung, mit dem fossile Verbrauchseinsparungen um 10 kWh pro m² Wohnfläche und Jahr erzielt wurden. Die heizungsunterstützende Solarthermie enttäuschte mit Einsparungen von nur 4 bis 6 kWh/(m²*a), bei solaren Deckungsgraden von 12%, so eine Einschätzung von den Experten Prof. Kathi Jagnow und Prof. Dieter Wolff.

3. Die seit 2000 in etwa zehn Neubausiedlungen erprobte solare Nahwärme wollte in Neubaugebieten mit großen Kollektorflächen und saisonalen Großspeichern mit der Wärmedämmung konkurrieren. Um sie ist es still geworden. Eine erste Anlage wurde 2017 wegen Dauerstörungen und zu hohen Instandsetzungskosten stillgelegt. Die Endberichte des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (ITGE) der Universität Stuttgart zeigen solare Deckungsanteile um 30% und eine gebäudeseitige solare Einspeisung meist unter 30 kWh/(m²*a) bei hohen, weit über den Mehrkosten von Niedrigenergie- und Passivhäusern liegenden Investitionskosten, hohen Wartungskosten und nicht abreißenden Störungen im meist komplexen System mit großen Wärmeverlusten. Solare Nahwärme ist kein Ersatz für Wärmeschutz, sondern setzt exzellent gedämmte Gebäude voraus. In der Folge entstand unter Vorzeichen der Strom- und Wärmewende eine kurze Scheinblüte bei kleineren Projektvarianten.

4. Durch kalte Kollektoren, die auch bei geringer Solareinstrahlung ganzjährig Sandspeicher beladen, deren Entladung über Wärmepumpen geschieht, können bis zu 40% des Wärmebedarfs bedient werden, bei Kosten um 140 €/m² Wohnfläche, was den gesamten Mehrkosten des Passivhausstandards entspricht. Zu entscheiden ist also zwischen Verbrauchsvermeidung durch Wärmeschutz oder teilsolarer Deckung eines vermeidbaren Verbrauchs.

5. Das Sonnenhaus-Konzept setzt auf gebäudeinterne saisonale Speicherung der Solarwärme. Es erfordert den Dämmstandard eines guten Niedrigenergiestandards oder KfW70- bis KfW55-Hauses. Die Evaluation von acht Gebäuden durch das ITGE Stuttgart und dem Sonnenhaus-Institut ergab: Bei Endenergiekennwerten unter 40 kWh/(m²*a) für Heizung sowie Trink- und Warmwasser beträgt der solare Deckungsanteil im Durchschnitt knapp unter 50 Prozent. Mehr als die Hälfte des Verbrauchs muss noch durch eine Heizung mit Holz gedeckt werden. Fast symbolträchtig: in der wissenschaftlichen Untersuchung war das Passivhaus das einzige Gebäude mit solarer Volldeckung. Je besser der Dämmstandard, desto höher der solare Deckungsbeitrag.

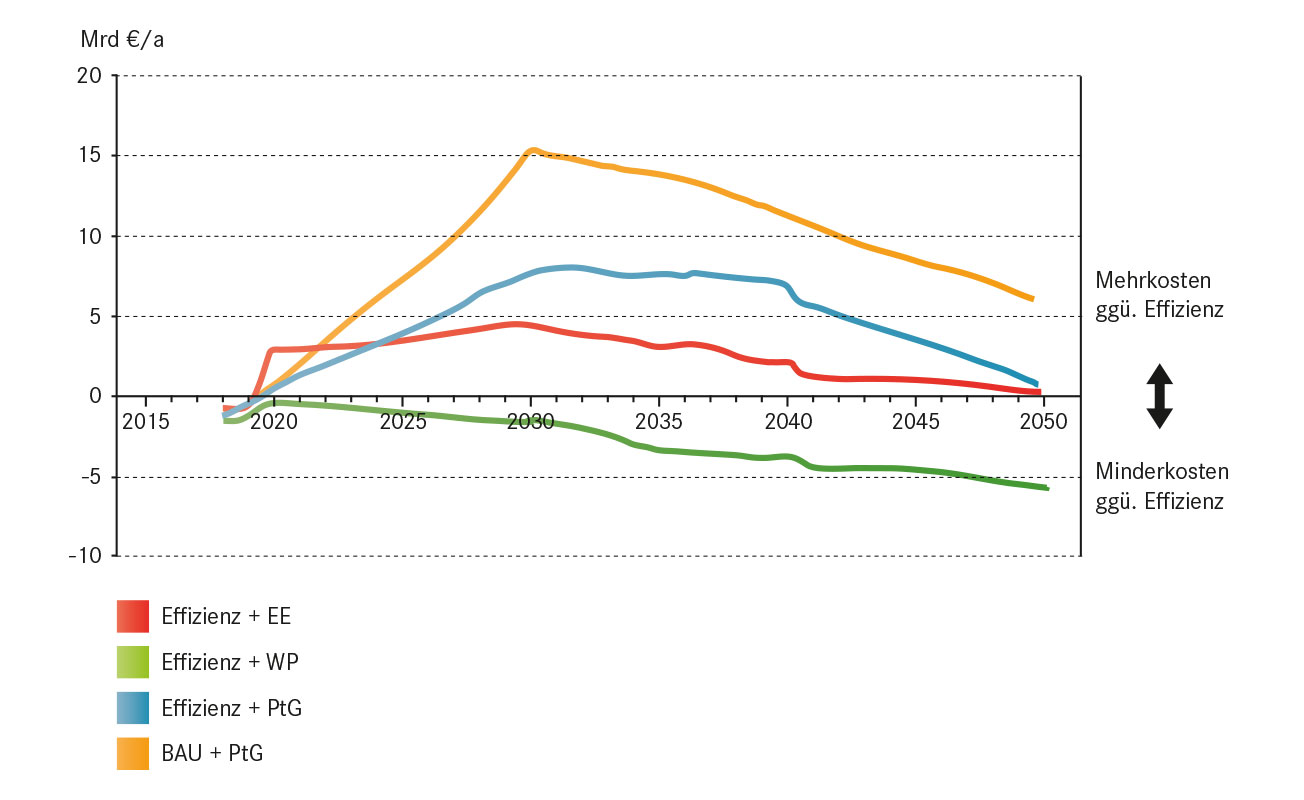

Der Hauptenergieträger nach der Energiewende wird regenerativ erzeugte Elektrizität sein. Ein sparsamer Einsatz in der Gebäudeheizung ist angeraten, denn "nach der Wende wird der Strom für den Betrieb von Wärmepumpen im Winter knapp und deshalb teuer sein", so Dr. Ulf Bossel Leiter des Luzerner European Sustainable Energy Forums. Für eine reibungslose Stromversorgung nach der Energiewende sind neben der Stromeinsparung extrem gut gedämmte Gebäude erforderlich. Das reduziert den künftigen Heizstrombedarf, begrenzt die Erzeugungslücke in der Dunkelflaute und ermöglicht die Überbrückung von erzeugungsarmen Zeiten durch bessere Ausnutzung der Gebäudemasse als Wärmespeicher. Im Szenario des Passivhaus-Instituts steigt bis zum Jahr 2041 der Stromeinsatz über Direktheizung und Elektrowärmepumpen auf einen Anteil von 15% am Wärmemarkt. "Die voraussichtlichen Deckungslücken liegen bei 3,5% des Strombedarfs, wenn die Gebäude effizienter saniert und Neubauten im Passivhausstandard umgesetzt werden. Sie steigen auf 6,2% bei schlechteren wärmetechnischen Gebäudestandards", so Benjamin Krick vom Darmstädter Passivhaus-Institut. Guter Wärmeschutz entlastet die Stromnetze in der Stromwende.

Mit den funktionierenden Konzepten von Niedrigenergie-, Passiv-, und Sonnenhaus sind wir auf der Zielgeraden angekommen. Statt weiterer Verschärfungen der Vorgaben ist eine kraftvoll werbende Energiepolitik für eine neue Baukultur erforderlich. Denn die Bauherren haben heute Wahlfreiheit zwischen Konzepten und Versorgungsvarianten, die für sich selbst werben können. Die Stromwende wird unterstützt durch einen moderaten Stromeinsatz in Elektrowärmepumpen und durch das Wärmespeicherpotenzial hoch wärmegedämmter Gebäude, das flautenreiche Tage überdeckt. Biomasse schließt die Lücke, die im Gebäudebestand durch Wärmeschutz nicht geschlossen werden kann und gebäudenahe Blockheizkraftwerke (BHKW) sorgen für Regelenergie und Stromerzeugung. Was fehlt ist eine zielgerichtete Energiepolitik.

Werner Eicke-Hennig ist gelernter Bauzeichner und studierter Städteplaner. Er war viele Jahre für das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) tätig und betreibt heute zusammen mit Klaus Frey das Energieinstitut Hessen. Seine Kernthemen: Energieberatung, Energieeinsparung im Gebäudebestand und Niedrigenergiestandard im Neubau.

Wir verwenden technisch notwendige Cookies, um die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Seiten zu gewährleisten und unsere Inhalte zu personalisieren. Wir verwenden ferner technisch nicht notwendige Cookies zur Analyse unseres Datenverkehrs und zur Bereitstellung von Social Media-Funktionen. Informationen über Ihre Nutzung unserer Website teilen wir mit unseren Social Media-, Werbe- und Analyse-Partnern. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Um der Verwendung der technisch nicht notwendigen Cookies durch uns und unsere Dienstleister zuzustimmen, wählen Sie bitte „Alle Cookies zulassen und fortfahren“ oder wählen Sie Ihre Cookie-Einstellung. Sie können Ihre erteilte Einwilligung widerrufen oder Ihre Präferenzen ändern, indem Sie unsere Cookie-Hinweise aufrufen.

Weitere Details – auch hinsichtlich der jederzeitigen Änderung der Cookie-Auswahl – finden Sie in den Cookie-Hinweisen sowie in unserer Datenschutzerklärung.